Python初心者が PyCon JP 2025 に行ってみたよ

普段はWebデザインやフロントエンドをメインにしている私ですが、今回は前から興味のあったPythonのカンファレンス「PyCon JP 2025」に参加してきました!専門外のイベントなので普段あまり感じないドキドキ感につつまれつつ、イベント参加に迷っている方の背中をそっと押せたら嬉しいなと思い、体験談を書いてみます!

参加前のお気持ち

正直に言うと、参加登録をしたものの開催日が近づくにつれて不安な気持ちが90%を占めていました。「Pythonのこと、よくわからない自分が行っても場違いじゃないかな…」「専門的な話ばっかりで何も理解できなかったらどうしよう…」と…。しかも、今回は一人での参加。現地に知り合いもほとんどいません。

悩んだので、ふとAIに相談してみました。すると、こんな返答が:

興味があるなら行動すべき!内容がすべて理解できなくても、楽しそうに何かを作り上げた人の話を聞くのは、きっと刺激になりますよ。もし本当につまらなかったら、途中で帰ってもいいんですから、気軽に行ってみては?

そうだよね、楽しめなかったら帰ればいいんだよね…?!そんな軽い気持ちで、会場へと向かうことにしたのでした。

PyCon JP 2025 1日目

ドキドキしながら参加した1日目。拝聴したセッションの感想をざっくりとご紹介します。(最後の基調講演は時間の関係で聞けませんでした…残念!)

ちなみにこういった勉強会やイベントに参加するときは、登壇の内容を箇条書きにメモするだけでなく、

- 学び

- 疑問

- TODO(行動したいこと)

の3点も意識して聞くと振り返りやすいですよ!

Dress Code: How Python Writes the Future of Fashion

私のルーツでもあるファッションとPythonがテーマということで、最初に聞きに行きました。ファッション業界では、裁断時に出る生地の切れ端など、衣服の大量廃棄が問題になっています。このセッションでは、その廃棄をなくすためにPythonを活用するという取り組みが紹介されていました。

コードの詳細は正直、難しくて理解できませんでしたが、「こんなことができるんだ!」という可能性にワクワクしました。セッションの中で「デザイナーは自然だけでなく、データからもインスピレーションを得る」という言葉がとても印象的でした。時間の都合で少し駆け足気味だったので、このテーマは個人的にじっくり深掘りしてみたいです。

- 学び: Pythonは、私が思っている以上に多様なジャンルと融合できる!

- TODO: セッションで耳にした「PyTorch」って何だろう?なんかよく見かける気がするから調べてみる

フロントエンドエンジニアが Python エンジニアになって見えた世界!

私自身もフロントエンドを触るので、とても興味深く聞けたセッションです。TypeScriptとPython、二つの言語を比較しながら、それぞれの特徴や「型の恩恵」について語られていました。

特に面白かったのが、undefinedとnullの違いをトイレットペーパーに例えた説明。Pythonには「無」を表すものがNone一つしかなく、とてもシンプルだと聞いていましたが、こうして実際のコードを比較しながら解説してもらうと、そのシンプルさがより際立って感じられます。他の言語との違いから見えてくる発見って面白いですよね。

- 学び: Pythonがシンプルと言われる所以は、基本構文だけでなく、細かい仕様の違いにも表れているんだなと実感

- 疑問: Pythonをフロントエンドに組み込むには、具体的にどういう方法がある?

- TODO: 型推論をサポートする「mypy」というツールが紹介されていたので、調べてみる

ReactPyを使ってreact likeにUIをPythonで実装する

PythonでReactのようなコンポーネントベースのUIが書けるという「ReactPy」の紹介セッション。Webデザイナーやフロントエンドエンジニアには馴染み深い書き方なので、親近感が湧きました。バックエンドとの連携もスムーズに行えるようで、特にデータ分析の結果を表示するような、管理画面やダッシュボード系のWebサイトで大活躍しそう。

ただ、ふと「それってReactで作るのと何が違うんだろう?」という疑問も。それぞれの得意なことや、技術の住み分けが気になります。

- 学び: データの扱いが得意なPythonの力を借りて、効率的にダッシュボードUIを構築できそう

- TODO: 「FastAPI」も関連技術として紹介されていたので、チェックしてみる

【招待講演】医療職が始めるPython:1000人が集うコミュニティの創造

医師の方が、Pythonと出会って医療データ(DICOM)を簡単に扱えた感動からコミュニティを立ち上げた、というお話。専門のエンジニアではない方が、ご自身の課題を解決するためにPythonを活用しているストーリーは、初心者である私にとってとても勇気づけられる内容でした。

運営されているコミュニティも「初心者第一」を掲げているそうで素敵。また、「自分が試したことをすぐに勉強会でアウトプットしている」と仰っていて、そのスピード感を見習いたいと思いました。ブログや登壇など、私もインプットしたことをどんどん形にしていきたいですね!

- 学び: バリバリのエンジニアではない方が、課題解決のためにPythonを使っている話は、自分ごととして捉えやすく、スッと心に入ってきた

- 疑問: 皆さん、本業がある中でどうやって勉強時間を捻出しているんだろう?

Python in Excelをより便利に使える実践プラクティスの紹介

Excelのセルに =PY() と入力するだけでPythonコードが実行できる、という機能のお話。デモでは、クリックでセルを指定しながらコードが書ける様子が紹介され、とても便利そうでした。Excel自体あまり使う機会がないのですが、どんなもんなのかは試してみたいかも。サブスクリプションの有料プランで提供されているようで、まずは自分の環境で使えるか調べてみたいですね。

- 学び: Anacondaが便利なチートシートを公開してくれているらしいので要チェック

- TODO: サブスクリプションの条件などを調べてみる

Pythonだけでつながるあなたのアイディア、フロントエンドもPythonで

登壇者の方が私と同じくマラソンをしているということで、一気に親近感が湧きましたw ご自身が作ったマラソンの練習メニュー作成アプリなどを例に、フロントエンドもPythonで開発する「Flet」というフレームワークを紹介。Fletを使えばアイデアを素早く形にして世に出せるのが大きな魅力ですね。

- 学び: まずは動くものを早く世に出すことの大切さを再認識

- 疑問: エンジニアの方って制作物のデザインはどうしているんだろう?自力で頑張るのか、誰かに頼むのか?

- TODO: 「Flet」面白そうなので触ってみたい

Sweetski: A Python-Powered Dessert Adventure Through Japan

スイーツのお店を巡って、Pythonを使って記録・分析しているというセッション。登壇者の方が本当に楽しそうにお話しされていて、こちらまで笑顔になりました。印象的だったのは、AIが間違った情報を示すこともあるけれど、自分の足で集めた記録の方が正確だった、という話。すべてをテクノロジーに頼るのではなく、自分の体験や一次情報の大切さを改めて感じました。

「個人的な開発は完璧じゃなくてもいい。そこに学びがある」という言葉も心に響きました。

- 学び: 「好き」という気持ちは、ものづくりにおける最大のパワーになる

- 疑問: 開発がうまくいかない時、どうやってモチベーションを維持しているんだろう?

- TODO: 私も自分のために、グルテンフリーのお店のデータベースを作ってみたい

PyCon JP 2025 2日目

2日目は午後に別の作業をする必要があり、残念ながらいくつかのセッションは途中で抜けることに。

D&I(Diversity & Inclusion)パネルディスカッション (Panel Discussion)

多様性や包括性をテーマにしたパネルディスカッション。登壇者の方が「プログラミング学習の最初は、自分が作りたいものを作るのが一番」と仰っていて、最初に「今日の献立くじ」を作ったというエピソードにほっこりしました。

質疑応答では「Slido」というツールが使われていて、手元のスマホから匿名で気軽に質問できるのが、すごく良い仕組みだなと思いました。大勢の前でマイクを持って質問するのは、やっぱりハードルが高いですよね。これはいつか自分が講演する時に使ってみようかしら。

- 学び: 手元で匿名で質問できる仕組みは、参加者の心理的ハードルを下げ、議論を活性化させる素晴らしい方法

- TODO: Pythonコミュニティには、女性向けのコミュニティもあるそうなので調べてみる

【招待講演】広島から世界へ ― Pythonで描くデータサイエンスの新しい未来

データサイエンスのことを共有したり教えたりする、という先進的な取り組みのお話。教育の現場では、生徒たちが興味を持てる身近なテーマを題材にすることで、学習意欲を引き出す工夫をされているそうです。別の分野を教える時にも通じる考え方ですね。「みんなが興味のあることで学んでもらう」ことの重要性を再認識しました。

- 学び: 難しいテーマでも、自分たちの興味があることに結びつけることで、楽しく学ぶことができる

- TODO: 私も好きなアニメやキャラクターのデータを集めて、何か分析してみたら面白そう

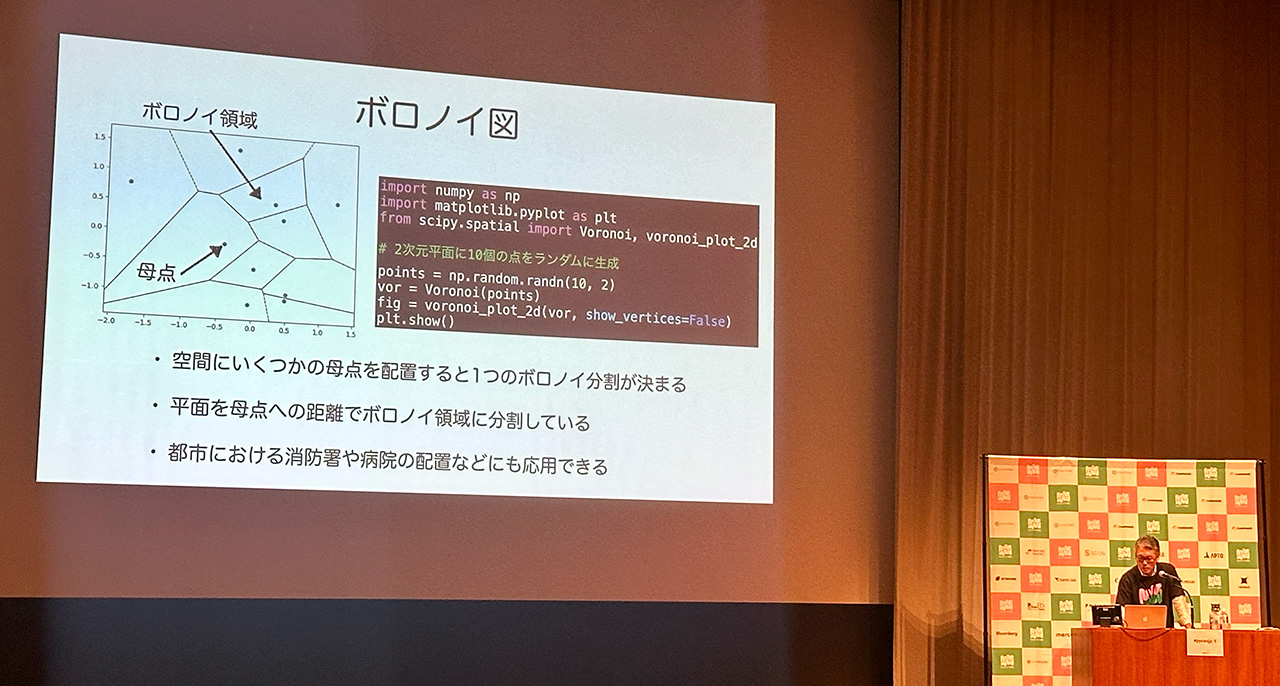

ボロノイモザイクアートの作り方

Pythonで画像処理をして、美しいボロノイ図のモザイクアートを生成するセッション。NFTアートで一儲け…!と意気込んだものの、結果は全然売れなかった、という失敗談も赤裸々に語られていて、とても参考になりましたw

コマンド一つで画像処理ライブラリが使えるそうなので、私も手元の写真で試してみたくなりました。やっぱり、趣味のプログラミングって純粋に楽しいですね!

- 学び: 趣味のプログラミングは、成果や収益を気にせず、とことん楽しめるのが最高

- TODO: セッションで言及されていた「朝倉画廊」が気になるので、調べてみる

【招待講演】#普通の文系サラリーマンチャレンジ 自分でアプリ開発と電子工作を続けたら人生が変わった

「周りからは『そんなの作って意味ない』と言われた、しょうもないアプリ」から開発をスタートしたという体験談。でも、辛辣なコメントをする人の中で、実際に何かを作ったことがある人は少ない、という言葉が胸に刺さりました。

「迷ったらGO!」の精神でフットワーク軽く活動することで、たくさんの学びや人との繋がりが生まれたそうです。趣味で始めたことが、結果的に仕事にも繋がっていく。そのプロセスは、見ているだけでワクワクしました。

- 学び: 人の評価を気にする前に、とにかく手を動かして、どんどんリリースしてみることの大切さ

- TODO: もっと気軽に、小さなアイデアでも形にして公開していきたい

【Day 2 Keynote】プログラミングの未来を駆ける!~2年間の挑戦が見せてくれた、プログラミングのこれから~

2日目のキーノート。『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』という書籍も話題になった大塚あみさんですね。セッション前にはサイン会も開催されていて、ミーハー根性丸出しでサインをいただきましたw ありがとうございます!

ミーハーかましてきた🤩大塚あみ様 @AmiOtsuka_SE ありがとう❤️

— Mana (@chibimana) September 27, 2025

#pyconjp2025 pic.twitter.com/RwKVtF6Y4Z

ご自身の体験として、100日間毎日ひとつずつアプリを作り上げた「100日チャレンジ」のお話がメイン。周囲からの批判を「悔しい!」というエネルギーに変えて、実際に行動に移すチャレンジ精神には、ただただ圧倒されるばかりでした。その他お話の中で印象的だったのは、「自分が本当に何を欲しているのかを理解していないと、良いプロジェクトは生まれない」という点です。Webサイト制作における要件定義や、デザインコンセプトを固める上でも全く同じですね。

- 学び:AIがどれだけ進化しても、それを使う人間の「こうしたい!」という強い思いや、やり遂げる熱意がなければ、本当に価値あるものは生まれない

- TODO: 私も何かテーマを決めて「100日チャレンジ」挑戦してみたい!何にしよう?考えてみる

PyCon JP 2025 の感想

あっという間の2日間。専門外のイベントに飛び込んでみて感じたことを、3つのポイントでまとめてみました。

趣味を楽しんでいる人が多い

今回一番感じたのは、登壇者や参加者の皆さんが、心からPythonやものづくりを楽しんでいるということでした。本業は別にあるけれど、趣味で始めたことが仕事に繋がったり、人生を変えるきっかけになったり。自分の「好き」を突き詰めるパワーって、本当にすごいなと感じました。

多様性の尊重

運営の細やかな配慮にも感動しました。例えば、ランチはお弁当の種類がベジタリアン向けやハラルも含め4つ用意されていて、私のような小麦が食べられない人でも安心して選べたのが本当にありがたかったです。

PyCon JP のお弁当、事前アンケートにダメ元で小麦粉食べれないよーって書いてみたら、4種類から選べて小麦粉なさそうなんをゲットできた🥹ありがてぇありがてぇ #pyconjp2025 pic.twitter.com/RtVSvRXuED

— Mana (@chibimana) September 26, 2025

また、各セッションには「初級」「中級」といったレベル表示があったり、英語の同時解説があったりと、多様なバックグラウンドを持つ人が楽しめる工夫がいろんなところにありました。

結構1人参加の人が多い

あれだけ不安だった「ぼっち参加」ですが、実際に行ってみると一人で来ている方もたくさんいて、全然気になりませんでした。セッションに集中していれば、一人の時間もあっという間です。もちろん、交流したい方は懇親会などに参加すれば、たくさんの仲間と繋がれるチャンスもあります。

最初は不安でいっぱいでしたが、終わってみればたくさんの学びと刺激を得られた最高の2日間でした。専門的な内容は分からなくても、誰かが情熱を注いでいる話を聞くだけで、自分の創作意欲や仕事へのモチベーションがぐんぐん上がっていくのを感じました。

もし少しでも興味があるけれど「自分には場違いかも…」と参加を迷っているイベントや勉強会があるなら、ぜひ一歩踏み出してみてください!きっと、新しい世界が待っていますよ!